Galerie für Geologie und Mineralogie des Jardin des Plantes in Paris

Fluoreszierende Mineralien: Wenn Steine im Dunkeln leuchten

Mineral & Gem 2025: eine große internationale mineralogische Ausstellung

Die Geschichte des Goldrauschs in den Vereinigten Staaten

Entdecken Sie Vanadinit

Die Mineralogie Spaniens: Ein verborgener Schatz

Die Geschichte des Goldrauschs in den Vereinigten Staaten

Wenn gold das Schicksal eines Landes verändert

Um die Wende zum 19. Jahrhundert waren die Vereinigten Staaten eine junge Nation, die sich noch immer in der Phase der territorialen Expansion befand. Die Wirtschaft basierte weitgehend auf Landwirtschaft und Handel, während die westlichen Gebiete von europäischen Siedlern weitgehend unerforscht blieben.

In diesem Zusammenhang stellt die Entdeckung von Goldvorkommen ein einschneidendes Ereignis dar. Es zieht nicht nur die einheimische Bevölkerung an, sondern auch Tausende von Migranten aus aller Welt. Der Goldrausch wird zum Symbol der Träume und Hoffnungen, aber auch der Ernüchterung und des Konflikts.

Die Anfänge: Vor dem großen Ansturm (1800–1847)

Lange vor dem berühmten kalifornischen Goldrausch von 1848 wurden im Südosten der USA Adern entdeckt. Im Jahr 1799 fand ein kleiner Junge in North Carolina ein 7,7 kg schweres Nugget in einem Fluss. Dies war nur der Anfang einer Reihe von Entdeckungen, insbesondere in Georgia in den 1820er Jahren.

Diese ersten Anstürme blieben jedoch in ihrem Ausmaß und ihrer nationalen Wirkung begrenzt. Sie legten jedoch den Grundstein für den Goldabbau und schufen einen Präzedenzfall für zukünftige Ereignisse.

1848: Die Entdeckung von Sutter's Mill in Kalifornien

Sutters Mill R. H. Vance, Public domain, via Wikimedia Commons

Am 24. Januar 1848 machte ein Zimmermann namens James Wilson Marshall, der beim Schweizer Pionier John Sutter angestellt war, eine Entdeckung, die die Geschichte der Vereinigten Staaten verändern sollte. Als Marshall die Bauarbeiten an einem Sägewerk am Ufer des American River in der Nähe von Coloma, Kalifornien, inspizierte, bemerkte er glänzende Scherben im Wasser. Er sammelt sie ein und lässt sie untersuchen: Es ist tatsächlich gold.

Zu dieser Zeit war Kalifornien nach dem Mexikanisch-Amerikanischen Krieg und dem wenige Wochen später, im Februar 1848, unterzeichneten Vertrag von Guadalupe Hidalgo gerade unter US-amerikanische Kontrolle geraten. Diese Region, die noch immer nur dünn von amerikanischen Siedlern besiedelt war, bestand größtenteils aus ländlichen Gebieten, ehemaligen mexikanischen Territorien und indigenen Gemeinschaften.

John Sutter, der sein Land und seine landwirtschaftlichen Projekte schützen wollte, versuchte zunächst, die Entdeckung geheim zu halten. Doch die Informationen sickerten schließlich durch. Erstens sind es die Einheimischen, die still und leise zu dem Gelände strömen. Dann begannen kalifornische Zeitungen, insbesondere der California Star und The Californian, das Gerücht weiterzuverbreiten. Innerhalb weniger Monate verbreitete sich die Nachricht durch Zeugenaussagen, Briefe und Boote im ganzen Land.

Der eigentliche Wendepunkt kam Ende 1848, als US-Präsident James K. Polk in einer Rede vor dem Kongress offiziell das Vorhandensein von gold in Kalifornien bestätigte, nachdem er eine Probe des Edelmetalls erhalten hatte. Diese Bestätigung durch den Präsidenten regt die Fantasie der Öffentlichkeit an und legitimiert den Ansturm.

Die Entdeckung von Sutter's Mill stellt somit den Auslöser für ein beispielloses Migrationsphänomen dar. Es markiert den Ausgangspunkt des berühmtesten Goldrauschs in der amerikanischen Geschichte, der Kalifornien radikal veränderte und das wirtschaftliche, demografische und geopolitische Gleichgewicht der Vereinigten Staaten neu definierte.

1849 und die Ankunft der „Forty-Niners“

Au-dessus du col Chilkoot pendant la ruée vers l'or en Alaska National Archives and Records Administration, Public domain, via Wikimedia Commons

Das Jahr 1849 erlangte durch die Masseneinreise von Zehntausenden Goldsuchern, die in Anlehnung an dieses Schlüsseldatum „Forty-Niners“ genannt wurden, Bedeutung. Motiviert durch Geschichten über schnell angehäufte Vermögen begeben sich diese Männer – und einige wenige Frauen – auf ein ebenso ungewisses wie gefährliches Abenteuer, in der Hoffnung, gold zu finden und ihr Schicksal zu ändern.

Von allen Seiten strömen Migranten herbei. Einwohner der Ostküste der Vereinigten Staaten sowie Bürger Lateinamerikas, Europas (insbesondere Deutschlands, Frankreichs, Irlands) und Chinas unternehmen eine lange Reise nach Kalifornien. Drei Hauptrouten standen ihnen offen: die Durchquerung des Kontinents auf dem Landweg über den Oregon Trail oder den Santa Fe Trail, die Seewege um Südamerika herum über Kap Hoorn oder die kombinierte Passage über den Isthmus von Panama, die eine Überquerung zu Fuß unter schwierigen tropischen Bedingungen erforderte, bevor sie mit dem Boot nach San Francisco zurückkehrten.

Die Reise ist voller Gefahren: Krankheit, Schiffbruch, Raub, Erschöpfung. Die Glücklichsten kommen nach mehreren Monaten hungrig, aber voller Hoffnung an. In Kalifornien entdecken sie ein Gebiet im Umbruch, ohne feste Verwaltungsstrukturen und mit einer improvisierten Gesellschaft, in der oft das Recht des Stärkeren herrscht.

Die Zahl der Goldsucher explodierte: Schätzungen zufolge kamen allein im Jahr 1849 mehr als 80.000 Menschen nach Kalifornien und verwandelten zuvor verlassene Gebiete in regelrechte Boomstädte. Diese Neulinge sind nicht alle erfahrene Bergleute; Viele Menschen haben noch nie eine Schaufel oder ein Sieb in der Hand gehabt. Diese menschliche Vielfalt führt zu einer kosmopolitischen Gesellschaft, die von Ehrgeiz, Unsicherheit und dem verzweifelten Streben nach schnellem Reichtum getrieben wird.

Dieser massive Zustrom markierte einen wichtigen Wendepunkt in der Geschichte des amerikanischen Westens und legte den Grundstein für die schnelle Umwandlung Kaliforniens in ein bedeutendes wirtschaftliches und politisches Zentrum der Vereinigten Staaten.

San Francisco: Geburt einer Metropole

Écluse à or en bois en Californie entre 1890 et 1915 Original téléversé par Lordkinbote sur Wikipédia, Public domain, via Wikimedia Commons

Vor 1848 war San Francisco – damals bekannt als Yerba Buena – nur ein bescheidenes Hafendorf an der Bucht von Kalifornien. Die Bevölkerung war dünn, die Einwohnerzahl lag bei etwa 1.000, die hauptsächlich vom Seehandel, der Fischerei und der Viehzucht lebten. Doch die Entdeckung von gold in Coloma und die Masseneinlieferung der „Forty-Niners“ veränderten das Schicksal dieser kleinen Stadt für immer.

Bis 1849 war San Francisco das wichtigste Tor zu den Goldfeldern der Sierra Nevada. Dank seiner idealen geografischen Lage empfängt er Schiffe aus aller Welt, insbesondere von der Ostküste, aus Südamerika, Europa und Asien. Der Hafen verwandelte sich in einen riesigen Knotenpunkt, an dem täglich Hunderte, dann Tausende von Goldsuchern, Händlern, Abenteurern und Spekulanten an Land gingen.

Das Bevölkerungswachstum war rasant: Zwischen 1848 und 1852 stieg die Bevölkerung San Franciscos von einigen Hundert auf über 36.000 Einwohner. Die Infrastruktur hat Mühe, mit diesem hektischen Tempo Schritt zu halten. Ganze Stadtviertel werden in aller Eile und oft mit behelfsmäßigen Materialien errichtet. Zelte, Holz- oder Segeltuchhütten erstrecken sich über die umliegenden Hügel. Brände – häufig in einer Stadt, die hauptsächlich aus Holz gebaut ist – verwüsten regelmäßig die baufälligen Gebäude, doch jedes Mal wird die Stadt mit größerer Begeisterung wiedergeboren.

Mit der explosionsartigen Zunahme der kommerziellen Aktivitäten entstanden in rasantem Tempo Banken, Hotels, Spielhöllen, Kneipen und Bordelle. Die Stadt wird zu einem Ort der Gegensätze: schneller Wohlstand für die einen, Armut und Gewalt für die anderen. Oft herrscht Unordnung: Die Kriminalität nimmt zu, die Gerichte sind überlastet oder gar nicht vorhanden und manchmal wird die Rechtsprechung von selbsternannten Bürgerwehren im Eiltempo durchgeführt.

Trotz dieser Schwierigkeiten etablierte sich San Francisco schnell als wirtschaftliches, kulturelles und politisches Zentrum Kaliforniens. Sie war die erste Stadt, die die Dynamik und Ausgelassenheit des boomenden Westens verkörperte. Allein sein Wachstum symbolisiert die Auswirkungen des Goldrauschs: eine brutale, aber unaufhaltsame Transformation, bei der sich Chancen, Chaos und Modernität vermischen.

Das Leben in den Bergbaulagern

Exploitation minière hydraulique à Dutch Flat, Californie, entre 1857 et 1870 Original uploaded by Lordkinbote Public domain, via Wikimedia Commons

Der Alltag in den Bergarbeiterlagern des kalifornischen Goldrauschs war geprägt von Härte, Unvorhersehbarkeit und einer bemerkenswerten Mischung aus Hoffnung und Ernüchterung. Diese Lager wurden hastig und möglichst nahe an den Goldvorkommen errichtet. Sie waren oft nur provisorisch und wurden aus allem gebaut, was gerade zur Hand war: Zelten, Holzhütten, Planen oder Hütten aus Zweigen. Sie könnten ebenso schnell verschwinden, wie sie entstanden sind, je nachdem, ob neue Adern entdeckt werden – oder nicht.

Die Lebensbedingungen dort waren besonders hart. Die Hygiene war schlecht, sanitäre Einrichtungen waren praktisch nicht vorhanden und Krankheiten wie Ruhr, Cholera und Skorbut waren weit verbreitet. Der Zugang zu sauberem Wasser, frischen Lebensmitteln oder medizinischer Versorgung war eingeschränkt. Das Leben war von einer zermürbenden Routine bestimmt: Goldsucher arbeiteten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang im Schlamm, im eisigen Wasser der Flüsse oder unter der sengenden Sonne und handhabten Siebe, Schaufeln und Pfannen.

Trotz dieser Schwierigkeiten waren die Bergbaulager auch Orte intensiver Geselligkeit und kulturellen Reichtums. Diese Lager zeichneten sich durch eine bemerkenswerte ethnische Vielfalt aus: Man traf auf Amerikaner aus dem Osten, Mexikaner, Chilenen, Chinesen, freie oder emanzipierte Afroamerikaner und sogar einige kürzlich angekommene Europäer. Diese Vielfalt förderte zwar manchmal den Austausch, führte aber auch zu Spannungen und Diskriminierung. Bestimmte Gruppen, wie etwa chinesische oder lateinamerikanische Bergleute, wurden von der Exploration ausgeschlossen oder mit besonderen Steuern belegt.

Das Fehlen formeller Gesetze in vielen Bergbaugebieten ließ Raum für oft improvisierte Justiz. Es kam häufig zu Streitigkeiten um Goldgräberstätten und auch Diebstähle, manchmal gewalttätige, waren an der Tagesordnung. Als Reaktion darauf erließen die Bergleute ihre eigenen Gesetze, wählten Lagerrichter oder bildeten Komitees, um für einen Anschein von Ordnung zu sorgen.

Es gab jedoch auch Ablenkungen: Glücksspiel, starker Alkohol, Wanderausstellungen, spontane Bälle und das Lesen von Zeitungen oder Briefen aus dem Heimatland unterbrachen die langen Arbeitswochen. Diese Momente der Flucht waren eine wichtige Erholungspause vom zermürbenden Alltag.

Kurz gesagt, das Leben in den Bergarbeiterlagern spiegelte die ganze Ambivalenz des Goldrauschs wider: eine Welt voller Versprechen und Illusionen, Begegnungen und Konflikte, Schweiß und Hoffnung, in der Träume vom Glück Seite an Seite mit der harten Realität einer Existenz am Rande der zivilisierten Welt standen.

Wirtschaftliche, soziale und ökologische Folgen

Carte des États-Unis (ruée vers l'or) de 1852 par Duvotenay - Geographicus - États-Unis Public domain, via Wikimedia Commons

Der kalifornische Goldrausch, der 1848 begann, hatte tiefgreifende und nachhaltige Folgen für die Entwicklung der Vereinigten Staaten. Sie hat nicht nur die Wirtschaft des Landes verändert, sondern auch seine soziale Landschaft umgestaltet und Umweltveränderungen von beispiellosem Ausmaß verursacht.

In wirtschaftlicher Hinsicht führte der Goldrausch dazu, dass beträchtliche Mengen Edelmetall in die amerikanischen und internationalen Finanzkreisläufe gelangten. Schätzungen zufolge wurden zwischen 1848 und 1855 mehr als 750.000 Kilo gold aus kalifornischen Böden gewonnen. Dieser unerwartete Geldsegen trug dazu bei, die westliche Infrastruktur zu finanzieren, das entstehende Bankensystem zu stärken und die Position der Vereinigten Staaten auf den internationalen Märkten zu festigen. San Francisco entwickelte sich zu einem pulsierenden Handelszentrum, Straßen und Eisenbahnen wurden gebaut und der Staat Kalifornien, der 1850 in die Union aufgenommen wurde, etablierte sich schnell als regionale Wirtschaftsmacht.

Aus sozialer Sicht führte der Goldrausch zu einer beispiellosen Massenmigration. Hunderttausende Menschen aus allen Gesellschaftsschichten strömten nach Kalifornien und brachten das demografische Gleichgewicht des Territoriums durcheinander. Aus dieser Vielfalt entstand eine multikulturelle Gesellschaft, die durch die Vermischung von Sprachen, Religionen und Bräuchen gekennzeichnet ist. Diese Vielfalt ging jedoch auch mit Spannungen, Ungleichheiten und Gewalt einher. Die indigene Bevölkerung war die erste Opfer dieser Expansion: Sie wurde vertrieben, massakriert oder durch Krankheiten dezimiert, und ihre Zahl sank dramatisch. Gleichzeitig nahm die Rassendiskriminierung zu, insbesondere gegenüber chinesischen, lateinamerikanischen und afroamerikanischen Arbeitern, die oft auf die undankbarsten Aufgaben verwiesen oder von bestimmten Rechten ausgeschlossen wurden.

Auch in ökologischer Hinsicht waren die Auswirkungen erheblich. Intensiver Bergbau, ob handwerklich oder mechanisiert, führte zu einer raschen Zerstörung der Ökosysteme. Das Ausheben von Flüssen, die Verwendung von quecksilber zur Amalgamierung von gold, massive Abholzung von Wäldern und Bodenerosion führten zur Zerstörung riesiger Naturgebiete. Insbesondere die Techniken der Wassergewinnung richteten verheerende Schäden an, veränderten den Lauf von Flüssen und begruben Ackerland unter Schutt.

Obwohl der Goldrausch ein starker Motor für Wachstum und Innovation war, hinterließ er auch ein zwiespältiges Erbe: eine schnelle wirtschaftliche Expansion, allerdings auf Kosten schwerwiegender sozialer Ungerechtigkeiten und einer dauerhaften Verarmung der kalifornischen Umwelt. Dieser entscheidende Moment in der amerikanischen Geschichte verkörpert somit sowohl den Traum vom Wohlstand als auch die Exzesse der Eroberung des Westens.

Und danach? Weitere Anstürme in den Vereinigten Staaten

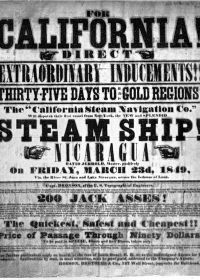

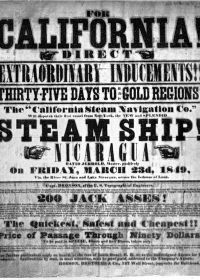

Prospectus sur la ruée vers l'or en Californie ArwinJ, Public domain, via Wikimedia Commons

Obwohl der kalifornische Goldrausch der bekannteste ist, handelt es sich dabei nicht um ein isoliertes Phänomen. Weitere Goldfunde prägten die amerikanische Geschichte im 19. Jahrhundert und lösten jeweils eine ähnliche Schockwelle aus: plötzliche Migrationen, schnelles Wirtschaftswachstum, dann Erschöpfung und Niedergang der Ressourcen. Diese Ereignisse trugen zur schrittweisen Kolonisierung des Westens und zur Durchsetzung der föderalen Souveränität über Gebiete bei, die zuvor nur unzureichend integriert waren.

Hier sind die größten Goldräusche in den Vereinigten Staaten:

- Colorado (1859)

Der als „Pike’s Peak Goldrausch“ bekannte Vorfall lockte fast 100.000 Goldsucher in die Rocky Mountains. - Montana (1862)

In der Nähe des Grasshopper Creek wurden Goldvorkommen entdeckt, die zur Gründung von Städten wie Bannack und Virginia City führten. - Idaho (1860–1863)

Mehrere aufeinanderfolgende Booms kurbelten die Wirtschaft der Region an, insbesondere rund um Pierce und Boise Basin. - Süddakota (1876)

Die Entdeckung von gold in den Black Hills, dem heiligen Land der Lakota, führt zu einem Goldrausch, der schwere Konflikte mit der indigenen Bevölkerung verursacht. - Klondike, Alaska (1896–1899)

Obwohl Nome im kanadischen Yukon liegt, verlieh der massive Zustrom amerikanischer Goldsucher diesem Ansturm eine grenzüberschreitende Dimension, symbolisiert durch die Stadt Nome in Alaska.

Jeder dieser Booms folgt einem charakteristischen Zyklus: der zufälligen Entdeckung von Mineralien, der Massenmigration von Goldsuchern, dem explosionsartigen Wachstum von Siedlungen und lokalen Volkswirtschaften und dann dem unvermeidlichen Niedergang, wenn die Ressourcen erschöpft sind. Diese Episoden prägten nicht nur die Wirtschaftslandschaft des Westens, sondern förderten auch den dauerhaften Aufbau von Infrastruktur, Verwaltung und Bevölkerung in zuvor dünn besiedelten oder autonomen Gebieten.

Erbe und aktuelle Faszination

Die Geschichte des Goldrauschs verkörpert eine der großen Gründungserzählungen der Vereinigten Staaten. Es verbindet Hoffnung, Individualismus, territoriale Expansion, aber auch Gewalt, Rassismus und Ausbeutung. Sie hinterlässt ein ambivalentes Erbe, in dem die Faszination für Abenteuer und schnelles Glück mit den schmerzhaften Erinnerungen an eine brutale Ära koexistiert. Auch heute noch prägt es die amerikanische Popkultur, vom Western bis zum Kino, und erinnert an die turbulenten Ursprünge des amerikanischen Traums.

mineraly.fr

mineraly.fr

mineraly.co.uk

mineraly.co.uk

mineraly.com.de

mineraly.com.de

mineraly.it

mineraly.it

mineraly.es

mineraly.es

mineraly.nl

mineraly.nl

mineraly.pt

mineraly.pt

mineraly.se

mineraly.se